【厳選】ママスマ編集部 おすすめ書籍を紹介

新たな生活に踏み出したシングルマザーの私たち。しかし、足元を見ればお金、教育、仕事、養育費などなど、不安と悩みは尽きません。それらの悩みに対し各方面の専門家、そして先輩たちが、書籍を通してたくさんの知恵を提供してくれています。ママスマ編集部では、そんな知恵とアドバイスの詰まった書籍を厳選、内容を抜粋して紹介してまいります。

高度経済成長と「専業主婦」の誕生

前章では、社会構造の問題が女性のひとり親家庭に凝縮していると述べた。裏返して言えば、専業主婦ならば、離婚すれば生活に困るだろうが、自分で金銭を稼ぐからこそ離婚という選択も見える、と言える。

「ものづくり」という言葉に代表されるような、20世紀半ばまでの、製造業を中心とした工業化社会の都市部では、男性の雇用と賃金が安定していた。

「男性稼ぎ手モデル」すなわち「夫は仕事、妻は家庭」というスタイルにおいては、離婚率も低くなっていた。そもそも女性が働くことが一般的でなかった、働いたとしても賃金が低かった時代である。夫の賃金が高ければ、夫は多くの時間を仕事に費やして、家庭において妻が夫をサポートすることが、もっとも効率的に所得を得られ、そして家事もできる、というものだった。「専業主婦」は豊かな、安定した家族の象徴として捉えられてきた。このような分業の益のため離婚率が低かったが、産業構造の転換と相まって家族のかたちも変わってきた。

「ものづくり」大国が過去の話となった現在をポスト工業化社会と学術用語では呼んでいる。これは、第二次産業(製造業・建設業など)が衰退し、第三次産業(サービス業、情報通信業)などの比重が高まった社会のことである。このポスト工業化社会においては、男性の労働が不安定なものとなり、稼ぎもじゅうぶんでなくなると、自分一人では妻子を養えなくなる。

共働き世帯数が専業主婦世帯数を超えたとき

さて、このポスト工業化社会での家族の行動・かたちはどう変わったのか。既婚者と未婚者の二つの場合に分けて考えてみよう。

まず、すでに結婚している人について焦点を当てたい。戦後から1960年代以降の高度経済成長により日本が豊かになった後、「サラリーマン」が一般的になり、「専業主婦」という生き方を選ぶ女性が増えていった。長年、「夫は仕事、妻は家庭」が多数派だったが、1990年代を境に、専業主婦世帯の数よりも共働き世帯の数のほうが多くなった。

そして、2000年代以降、有配偶女性の労働参加率は増加し、夫の所得低下を補うために非正規雇用労働者として労働する妻の存在が増えていると考えて差し支えないだろう。

さらなる詳しい説明については、『夫婦格差社会』や筒井淳也による『仕事と家族』(2015年)を参照されたい。

「結婚しない」と「結婚できない」

一方、未婚者については、1970年代半ば以降から晩婚化が進み、さらには、未婚化の現象が見られるようになった。人の結婚事情は身近な問題であるし、さまざまなメディア・媒体で「若者の結婚離れ」と称して、未婚化現象について議論がおこなわれるが、未婚化研究を鳥瞰してみると、若い世代は結婚を選択しなくなったという議論と結婚できなくなったという議論の2種類が存在する。

前者の「非婚化」は、女性の社会的な地位上昇を謳う「女性の自立仮説」に依るものである。この「女性の自立仮説」では、女性が高学歴になり、さまざまな働く機会が増えて稼ぎも良くなれば家庭を求めなくなるのではと言われていた。それは、ちょうど欧米諸国で第二次産業が衰退し第三次産業が盛んになった年代—いわゆる「ポスト工業化社会」にあたる時代—である1970年代において女性の労働力参加率とともに離婚率が上昇していることを踏まえて、夫婦両者が職業生活と家庭生活を重視するために夫婦の利害が衝突することが指摘されたためかもしれない。

これは女性ばかりではない。男性から見ても、家でわざわざ自炊せずとも手頃な店で食事を済ませられるようになった社会であれば、さらに踏み込んで言えば、風俗・性的サービスが広く普及して性欲さえ外で発散させてくることのできる社会になったのであれば、わざわざ結婚して家族を持つメリットはないと思っている男性も少なからずいるかもしれない。いずれにせよ、両親が形成したような家族を、子ども世代も同じように築くことが難しい時代に入った。

このような「ポスト工業化社会」の到来によって、「家族は必要か?」という問題に直面したのである。経済的格差がその影響を結婚にも与えるようになった。女性の経済的な自立が広まり、女性の生き方が多様化するなか、変わらず妻子を養える男性と、自分一人の収入では家庭を支えきれない男性、家庭さえ持つことがままならないほどの低収入の男性が出始めた。言い換えれば、「夫は仕事、妻は家庭」という前提を、満たせない、維持できない人たちが出現したのである。

「男女雇用機会均等法」の成立

欧米諸国で「ポスト工業化社会」を迎えるきっかけとなったのが1970年代、1973年に起きたオイルショックを発端として、先進国に経済成長の兆しが見えはじめたことである。我が国において成長に暗雲が垂れ込めるようになったのは1990年代にあたるだろう。その直前の1986年には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」通称「男女雇用機会均等法」が施行されている。この「男女雇用機会均等法」の成立過程に着目してみたい。

1979年国連総会にて「女子差別撤廃条約」が採択される。1985年には日本も条約を批准する運びとなっていた。当時、1972年に制定された「勤労婦人福祉法」が女性保護を謳い、男性との同等の扱いを避けてきていた。女性保護の観点から、女性の仕事に多くの制限が課されていた時代である。

「男女雇用機会均等法」の立法責任者である赤松良子による手記には、その壮絶な闘いが描かれている。赤松らの血の滲むような努力の末、ギリギリのタイミングで「男女雇用機会均等法」は成立した。これにより、「女性労働者、とりわけ若い世代のモチベーションを上げた可能性がある」、「男女雇用機会均等法」についてのさらなる解釈については、笠井高人・川口章による男女雇用機会均等法30年を顧みた2017年の論文を確認していただきたい。

我が国での女性の働き方は、この「男女雇用機会均等法」をきっかけに新しい時代を迎えたのである。

さらには、「勤労婦人福祉法」が定めていた女性保護—すなわち女性の時間外・休日労働、深夜業の規制—が1997年に完全に取り払われた。産業構造の変化のなか、男性しかできない仕事も少なくなってきた。男女平等の働き方を求める声が高まりつつあったなか、「男女雇用機会均等法」の成立とともに女性の就業が一般的となって、1990年代には、専業主婦世帯よりも共働き世帯が多くなり、それとともに、「夫は仕事、妻は家庭」という家族のかたちは少しずつ変わっていったのである。

別れる選択肢がある時代と女性自立仮説

ではこのような産業構造の変化と法律によって、働く平等を得たのだから社会で働いているほうがよいと、高学歴・高収入女性がまったく家族を持たない、あるいは家族を捨ててしまうかというと、「いやいや、それは限定的だ」という見方が定説となりつつある。

かつて女性にとっては結婚が生きる糧であり、そして男女双方にとっても両親・社会のプレッシャーは強く、「結婚しない」という選択肢はありえなかった。

男性にとってもそうだった。今でも多少残っているかもしれないが、男性が会社内で昇進する条件として既婚者であることさえあったのだ。結婚・家庭と仕事がぴったりと密接に関連していたのである。今は、経済的にも社会的にも結婚しなくても生きていける時代になった。結婚しなくても生きていける時代だからこそ、結婚について悩む。研究結果からも、結婚は経済的にも心理的にもメリットをもたらすと、いまなおとらえられている。

離婚に対する社会的プレッシャーも大きく、離婚率の低い時期もあった。「どんな状況でも別れられない」と「別れる選択肢がある」というのはまったく異なる。「別れる選択肢がある」状況のなかで、女性の社会経済的状況と離婚の問題は複雑であり、決定的な論文はなかった。しかし、Stacy J. Rogers による2004年の論文—その名も“Dollars,Dependency,and Divorce”(「お金と依存と離婚」)—が、それに一石を投じた。

女性の経済的な自立は離婚確率を高めるという研究結果もあれば、そうでないという論文もあるし、夫と妻が同じくらい稼いでいるときに離婚確率がもっとも高くなる、いやいやもっとも低くなるというバラバラな結果があった。これについてRogers は、「結局、一体どれが正しいのか?」と、それぞれ女性の自立(Economic Independence)、等依存(Equal Dependence)、協力的役割(Role Collaboration)、経済協力関係(Economic Partnership)という四つの仮説を立てて、女性の収入と離婚率について検証した。

注目すべきは、「女性の自立仮説」と経済協力関係仮説のどちらが正しいかというポイントであろう。この経済協力関係仮説は、女性が稼ぐほど家計における経済的なストレスがなくなるために、離婚率が下がるというものである。この検証の結果、「女性の自立仮説」がある程度説得力を持っている、という結果が出ている。これにしたがえば、経済力がつくと離婚する選択肢が見えてくることになる。

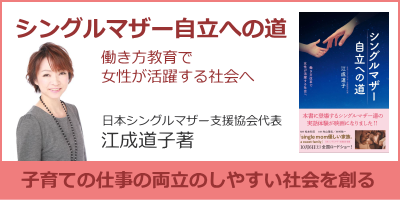

※画像をクリックするとAmazonに飛びます

【著者】橘木 俊詔(たちばなき・としあき)

1943年、兵庫県生まれ。67年、小樽商科大学商学部卒業。69年、大阪大学大学院修士課程修了。73年、ジョンズ・ホプキンス大学大学院博士課程修了(Ph.D)。79年、京都大学経済研究所助教授。86年、同大学同研究所教授。2003年、同大学経済学研究科教授。この間、INSEE、OECD、大阪大学、スタンフォード大学、エセックス大学、London School of Economicsなどで教職と研究職を歴任。07年より、同志社大学経済学部教授、元日本経済学会会長。

【著者】迫田さやか(さこだ・さやか)

1986年、広島県生まれ。2009年、同志社大学経済学部卒業。11年、同大学経済学研究科博士前期課程修了、同後期課程入学。同大学ライフリスク研究センター嘱託研究員も務める。